引言:灵,是人一切行动的根源

每个人心中都有一个灵,无论是在哪个国家、民族、肤色、地位或年龄段,这个灵不受外在身份所限制,而是每一个人最真实的内在存在。从孩童到成人,从学生到工作者,一个人所受的教育、家庭环境、社会影响和政治制度都在变化,但决定他是否做出敬虔、公义、仁慈、诚实决定的,仍然是他心中的那个灵。这个灵决定了他会选择原谅还是报复,选择正直还是妥协,选择怜悯还是冷漠——那个“真实自我的领航者”——才是我们一言一行背后的真正驱动者。

在现实生活中,我们常以知识、制度、规则去管理人,但真正能决定一个人是否仁爱、是否有怜悯心、是否能承担责任、是否勇于选择正直的,是他内在的这个灵。但问题也正出在这里:这个灵从来不是中性的,它要么朝向圣善,要么被邪恶侵蚀。

第一部分:灵的导向与属灵成长的基础

1. 灵的成长不是天然发生的,它需要爱作为养料

一个人的灵在成长过程中并不是“天生完整”的,而是被家庭、社会、经验不断塑造。圣经告诉我们,人的心是诡诈的,善恶争战是在灵里进行的。但这并不意味着人从小时候起就能分辨圣善与邪恶。一个孩子能否体验到爱、尊重、接纳、安慰,将深刻地影响他长大后灵的导向。

许多患有抑郁症的人,从小缺乏基本的爱与安全感,甚至连生存的愿望、被爱的需要都无法得到回应。这个阶段的人尚未理解什么是圣灵与邪灵的争战,只知道:“我渴望爱,我渴望被抱起、被看见。”我们不能简单地将这种“欲望的灵”当成罪,人对爱与被肯定、被满足的需求,是上帝创造人的一部分。耶稣说:“让小孩子到我这里来,不要禁止他们,因为在天国的,正是这样的人。”(马太福音19:14)这不仅是一句欢迎小孩的话,更是一种属灵上的提醒:一个人是否能自由地来到爱中,决定了他是否有能力回应圣善的呼唤。

2. 不被满足的欲望,会成为日后邪灵攻击的缝隙

如果一个人的灵在早期就因被忽略、羞辱、虐待或压制而扭曲,他的内心将被“无价值感”“不配被爱”的谎言控制。这种缺失会成为一个黑洞,持续地吸取他成年后的情感能力。他可能在人际关系中反复寻求弥补,又屡屡受伤;他可能在面对圣洁的呼唤时羞愧、逃避、无法回应。

这样的人不是“不想行善”,而是“灵里没有力气”去行善。他从未学会如何去信任爱、接受爱,更不要说回应爱。他可能压根儿没有在生存需求、娱乐需求等被满足,也可能没有在父母的爱中得到浇灌并操练如何去爱他人的能力。由此,他可能一生都活在愤怒、自责、羞耻、焦虑、恐惧之中,而这些,正是邪灵最容易利用的空间。保罗说:“我们并不是与属血气的争战,乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的,以及天空属灵气的恶魔争战。”(以弗所书6:12)今天的属灵争战,不只是神学概念,它就在一个个破碎人的灵魂中展开。

3. 圣灵的工作是修复灵,重建自由与爱

耶稣基督来,不是要审判这些破碎之灵,而是要医治:“祂来是要叫被掳的得释放,被压制的得自由。”(路加福音4:18)圣灵不是靠压迫、规条、定罪来改变人,而是唤醒那最初被造之时灵魂里的光与真实。而这份修复,是一个人之所以“重新活起来”的唯一途径。很多人在成年后终于接触到信仰,在圣灵中重新找回了那个小时候从未被满足的“想被爱”的孩子。他们流泪、挣扎,开始学习如何饶恕父母、原谅自己、面对过往伤痕。而圣灵从不嫌弃他们的迟缓,祂轻轻地说:“我一直都在等你。”

总的来说,我们不应轻率地把“欲望”全归入“罪”,也不应理想化一个“理性属灵人”。一个人要能培育出圣善的灵,必须先在真实的欲望中得到健康的回应与引导。那些成长过程中得不到爱的人,或者生存、成长中的愿望得不到满足甚至恶意剥夺等等,成年后如果没有福音之光,他们很难分辨圣灵与邪灵的声音,甚至有人被邪灵也就是欲望的灵牵着走到反社会的一面。因此,我们要在教会、家庭、群体中营造一个安全的空间,让人能先被爱、再学会爱;先被接纳、再学会选择光明。牧者需要做的事情不单单是用圣经话语传递基督的爱,而是应该认真祷告悔改,并抛去自己所谓的性格缺陷,先将自己的生活变成基督之爱的具象化榜样,然后才有能力去光照他人并主动肩负起引导其他肢体学会基督爱我们的样子。主耶稣不是来定罪我们的不完整,而是来修复我们,使我们的灵恢复向着真、善、自由的方向——那才是祂拯救的目的。

愿我们都能在圣灵的引导中,分辨灵的声音,不急于审判,而是勇于承载;不轻看创伤,而是满怀怜悯。愿圣灵住在我们心里,也借着我们去安慰、搀扶更多正在灵里挣扎的人。

第二部分:爱的饥渴与代际危机——灵失去养料的社会性后果

1. 大人,也同样渴望被爱与被看见

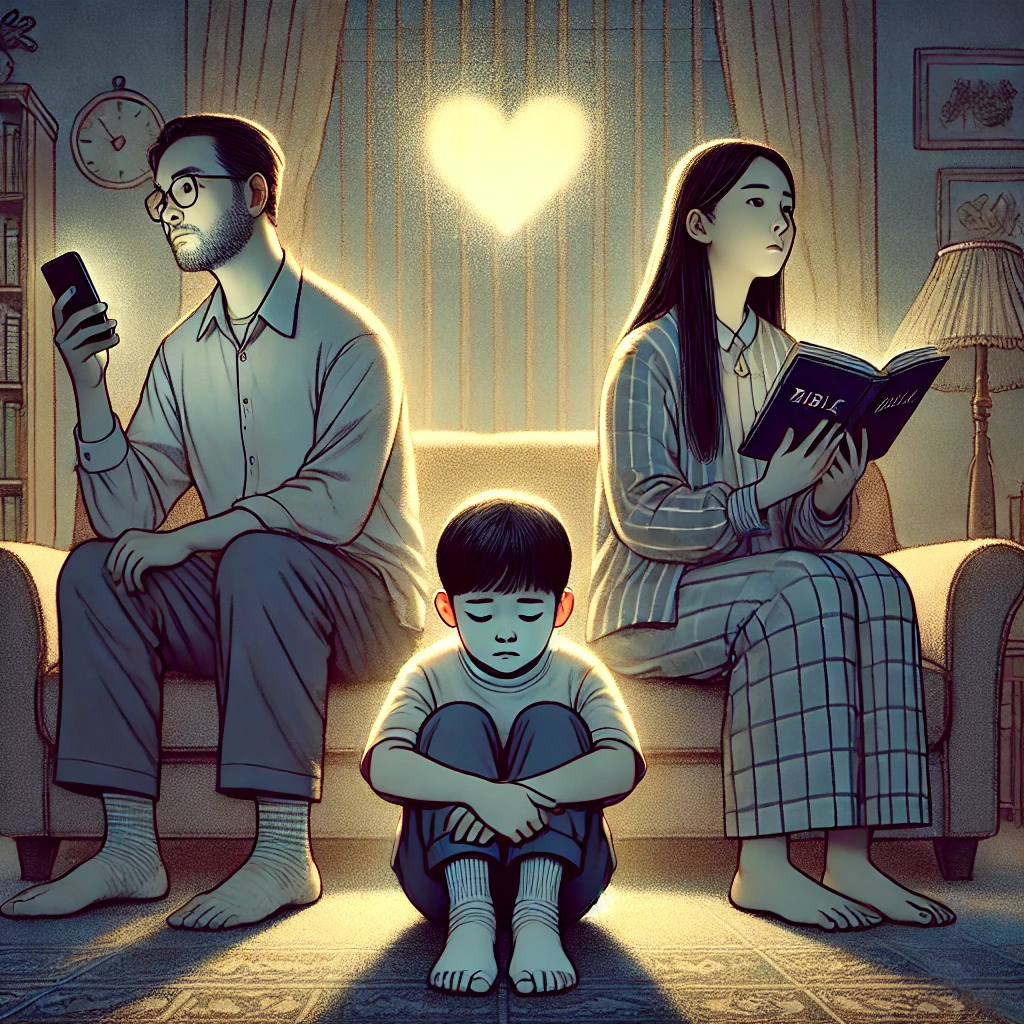

很多基督徒父母一边用圣经教导,一边却发现孩子冷漠、逃避,甚至抑郁。为什么?因为他们自己从未真正体验被安慰、被肯定,缺乏爱的“存款”,却要对孩子“输出”。

- 丈夫渴望被尊重与认同

- 妻子渴望被倾听与陪伴

- 老人渴望不被边缘化

- 中年人渴望“不只是工具人”

- 青少年渴望“不只是被要求”

当这一切得不到满足时,人的灵便很可能会萎缩。“你不能给别人你没有的爱。” ——这是现实,也是属灵的真理,基督来不是让我们成为解经的专家而是成为祂的荣耀者,这种荣耀不是掩藏自己缺爱的一面而去努力做讨好型人格,其本质是在基督面前悔改,并按祂的带领去做力所能及的事情。

2. 缺爱的家庭,一定会复制出下一代的缺爱者

如果夫妻之间没有温暖,孩子感受不到亲密与信任;如果父母从不说“我爱你”,孩子也不会说“我信你”;如果一个家庭每天只有“管”没有“陪”,“教”没有“听”,圣经的原则就变成了“律法的重担”。这类家庭培养的,不是圣灵的果子,而是情绪冷淡、自我封闭、过早成熟或过度逃避的一代。他们未来的婚姻、人生观、信仰观,也必然带着破碎。“你们做父亲的,不要惹儿女的气,只要照着主的教训和警戒养育他们。”(以弗所书6:4)

3. 抑郁,不只是情绪问题,更是属灵饥饿的反应

抑郁的核心是:“我无意义、无人理解、无人爱。”,表面上看是一种情绪病,但背后常是属灵断裂:他们的灵在哭泣却无法哭出声,本该到了依靠这个灵追求自由、快乐生活的时候却发现这个灵早已受伤甚至残缺不全,内心被本该在青少年时满足的基本欲望一至辖制着,虽已到成年却已无法弥补。甚至在教会中,仍有许多信徒无法从“道理的圣洁”转入“真实的关系”,究其原因便是儿时“欲望”没有被正确的满足或引导。

4. 教会不能只讲“神的爱”,却不传讲“如何彼此相爱”

圣经说:“我们爱,因为神先爱我们。”(约翰一书4:19)但现实中,很多信徒从未经历过“神先爱人”的具体表达。爱是具体的、主动的、可触摸的,是圣灵在人间的可见工作。

5. 解决之道:回归爱与真理的合一,让灵重新苏醒

这方面需要做的事情很多,在这里列几个方面,更多的是身为父母的肢体结合自身情况采取行动。如给孩子充分情感回应,不要只讲道德规条;给配偶肯定与倾听,而不是长期忍耐后爆发;操练一下为自己祷告、坦白的空间,而不是强迫自己“靠主刚强”来遮盖伤口;圣灵是自由之灵,祂的医治开始于我们承认“我需要爱”而不是让暗自让自己刚强,学会示弱是被爱的开始。

结语:回归圣灵的医治,在爱中复归

今天我们看到越来越多的抑郁、焦虑、不婚不育、暴力倾向、灵性麻木,其实背后都是灵的呼喊:“我还值得被爱吗?我还能相信别人吗?我还能靠近神吗?”答案是肯定的,但你需要先在圣灵里被看见、被疗愈、被更新。

让我们从此刻开始,允许自己是一个需要被爱的父母;给配偶更多接纳、更多倾听;给孩子更多陪伴,不急于教训;给自己更多祷告、更多坦白的空间,让灵得着养料,让圣灵不再被我们封闭,让爱重新在我们家中、群体中、代际之间流动起来。

这,才是真实成长的开始。让我们一起为此祷告!